Gutes Beispiel: DWA-Audit "Hochwasservorsorge – wie gut sind wir vorbereitet?" der Landeshauptstadt Erfurt

Beispiel für Handlungsmöglichkeit: Kommunales Risikomanagement und Starkregenvorsorge, Öffentlichkeitsarbeit und Risikokommunikation

Der Begriff der nicht-technischen Hochwasservorsorge dient als Sammelbezeichnung für alle Schadenspotenzial-mindernden bzw. -kontrollierenden Maßnahmen im Falle von lokalen Starkregenereignissen oder Flusshochwassern. Die nicht-technische Hochwasservorsorge wirkt als Ergänzung zu den technischen Schutzmaßnahmen, wie bspw. Rückhaltebecken und Deiche. Sie umfasst diverse Maßnahmen aus unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen und betrifft als Gemeinschaftsaufgabe alle Teile der Gesellschaft.

Das Angebot der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) eines Audits „Hochwasser – wie gut sind wir vorbereitet?“ richtet sich an Kommunen, die ihren Vorsorgestatus prüfen und notwendige Handlungsmöglichkeiten priorisieren möchten. Die Stadt Erfurt entschied sich im Jahr 2017 für ein solches Vorgehen und beauftragte die DWA mit der Durchführung. Am 25. und 26. Oktober 2017 fand das Audit unter anderem mit Vertretern der Stadtverwaltung, Bürgerinitiativen und den von der DWA benannten Auditoren statt. Das daraus entstandene 60-seitige Ergebnisprotokoll zeigt objektiv auf, wie es in der Stadt bisher um die Hochwasservorsorge bestellt ist und an welchen Stellen noch Verbesserungsbedarf besteht. Dabei wurden die beiden Zielebenen von Flusshochwasser und Sturzfluten infolge von Starkregen gesondert betrachtet und insgesamt Bewertungen für 35 Merkmale und Indikatoren vorgenommen. Jene wurden in folgende Handlungsbereiche untergliedert:

- flächenwirksame Vorsorge (Standortwahl, beabsichtigte Nutzung und natürliche Wasserretention)

- Bauvorsorge (bauliche Nutzungsgestaltung)

- verhaltenswirksame Vorsorge (Handeln vor und während eines Hochwasserereignisses Informationsvorsorge und lokale Gefahrenabwehr) sowie

- Risikovorsorge (materielle Vorsorge im Schadensfall)

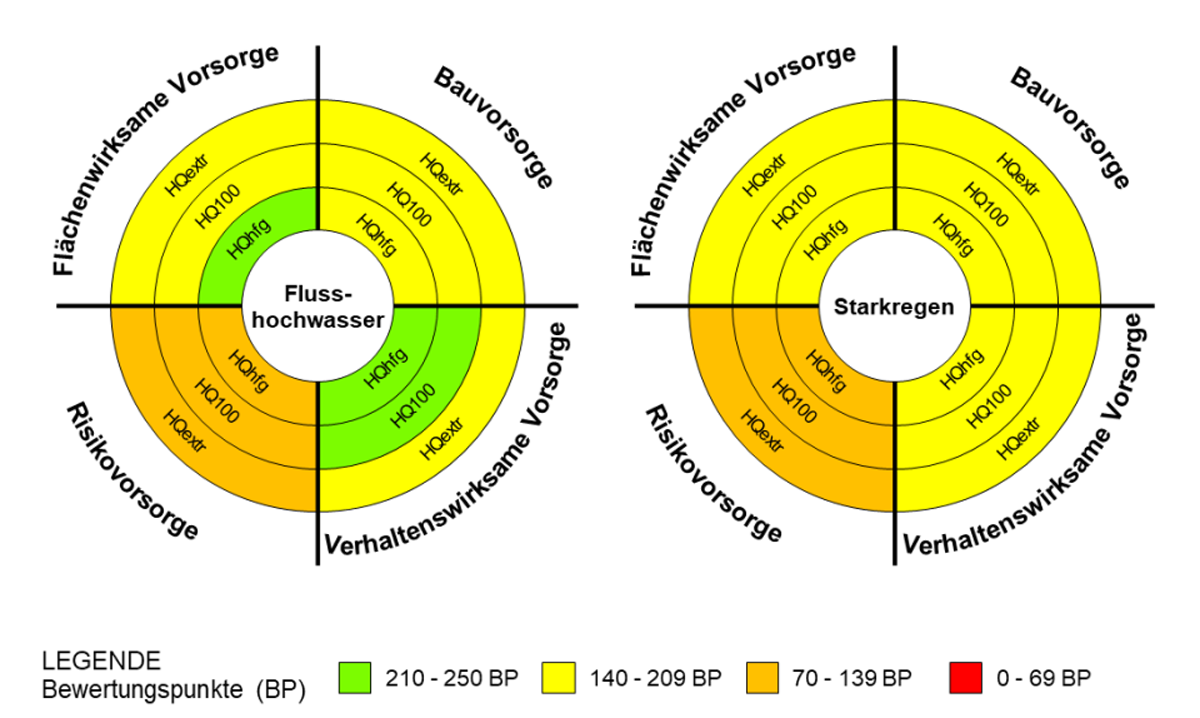

Um den Ist-Zustand der Hochwasservorsorge der Stadt Erfurt zu erfassen wurde eine „Hochwasservorsorge-Ampel“ (Abbildung 1) jeweils für beide Zielebenen anhand der Merkmale und Indikatoren erarbeitet und in die oben genannten Handlungsbereiche unterteilt. Diese Agenda beinhaltet die Stufen

- grün „die "Hausaufgaben" sind im Wesentlichen gemacht“,

- gelb „guter Stand, aber es bleibt noch etwas zu tun“,

- orange „es sind erste erfolgreiche Ansätze zu sehen, aber es bleibt noch viel zu tun“ sowie

- rot „"Vorsorgewüste", kaum tragende Ansätze in der Hochwasservorsorge zu erkennen“.

Aus Abbildung 1 geht hervor, dass Erfurt zu Beginn des Audits in weiten Teilen - mit Ausnahme der Risikovorsorge - auf Flusshochwasser vorbereitet ist. Projekte und Initiativen der Stadt Erfurt zur Hochwasservorsorge, die zum Zeitpunkt des Audits bereits in Vorbereitung waren, gingen dabei mit halber Punktzahl in die Bewertung ein. Da u. a. der Kenntnisstand hinsichtlich Starkregenereignissen geringer ist, muss hier noch deutlich nachgebessert werden. In Anbetracht der guten Ausgangslage sehen die Auditoren große Chancen, dass Erfurt seinen Hochwasservorsorgestatus verbessern kann. Gelingt es alle angestrebten Maßnahmen umzusetzen, könnte der Status grün in allen Segmenten der „Hochwasservorsorge-Ampel“ erreicht werden.

Abb. 1: "Hochwasser-Vorsorge-Ampel" der Landeshauptstadt Erfurt im Oktober 2017; links: Flusshochwasser, rechts: Überflutungen infolge von Starkregenereignissen

Die Bewertung im Rahmen des Audits ermöglichte neben der Ist-Zustandsanalyse auch den Bezug zu geplanten oder bereits in der Vorbereitung befindlichen Initiativen der Landeshauptstadt Erfurt. Konkrete Vorschläge für geeignete Projekte beinhaltet das Auditprotokoll nicht – die Deutungs- und Handlungshoheit liegt dabei weiterhin bei der Kommune. Die DWA stellt jedoch eine autorisierte Sammlung von praxisbewährten Maßnahmen auf kommunaler Ebene zur Verfügung und wirkt auf diese Weise prozessunterstützend. Laut der DWA ist geplant, ein entwicklungsförderndes Folgeaudit spätestens sechs Jahre nach dem Erstaudit durchzuführen, um den Bearbeitungsstand zu analysieren, zu betrachten inwiefern Fortschritte gemacht wurden und diese für die Beteiligten und die Öffentlichkeit zu dokumentieren. Auch Nachbesserungen oder Neuerungen können so berücksichtigt werden. In Erfurt hat die DWA bereits nach drei Jahren in 2020 ein Zwischenaudit als Pilotprojekt abgehalten, um mit allen relevanten kommunalen Akteuren ein Zwischenfazit ziehen zu können. Zusätzlich wird der Stand der erklärten Initiativen in regelmäßigen Treffen der Arbeitsgruppe Hochwasservorsorge zwei- bis dreimal im Jahr erörtert.

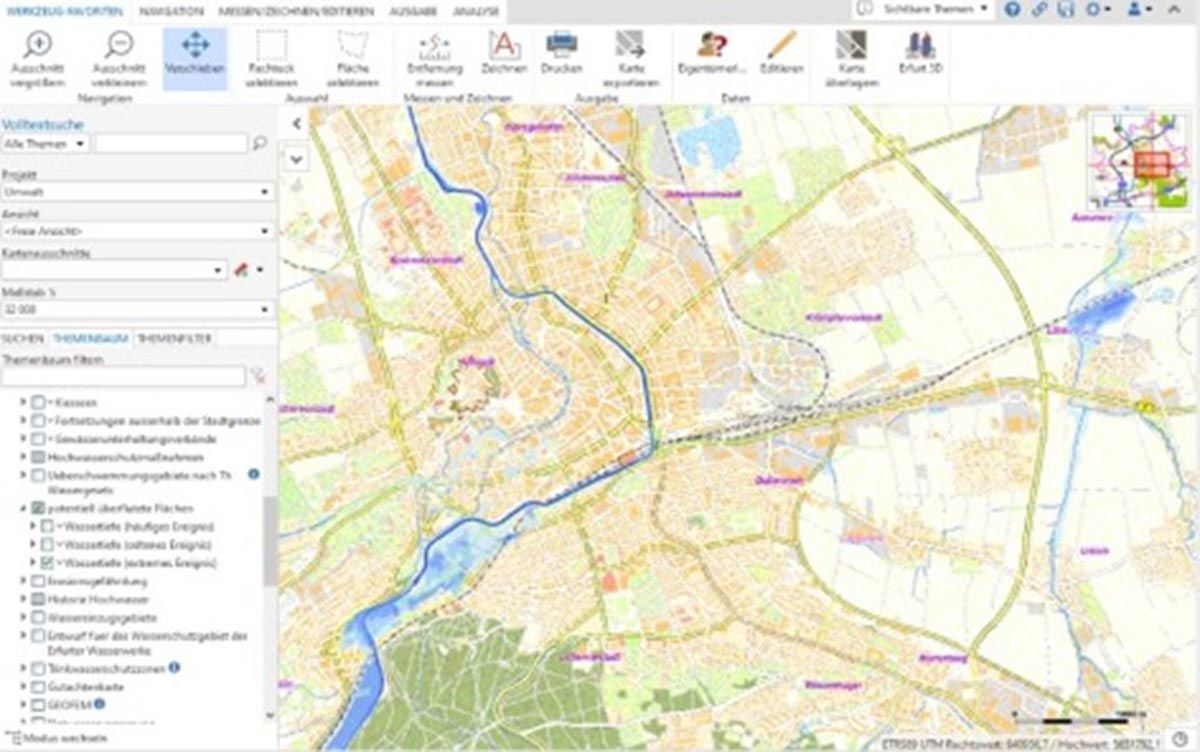

Abb. 2: In Erarbeitung befindliche Gefahrenkarte Hochwasser/Überflutungen im Erfurter Geoportal

Abb. 3: Eines von insgesamt drei Ombrometern (Niederschlagsmesser) Im Stadtgebiet

Aus den Erkenntnissen des Audits wurden von der Erfurter Stadtverwaltung 74 verwaltungsinterne Initiativen erstellt. Diese Maßnahmenliste wurde nach einem öffentlichen Abstimmungsprozess in der „Agenda zur Verbesserung der nicht-technischen Hochwasservorsorge von Erfurt“ zu 33 Vorhaben zusammengefasst, die bis Ende 2023 umgesetzt werden sollen, wodurch die Auditergebnisse in der Verwaltungspraxis und darüber hinaus letztlich Anwendung finden. Die Stadt hat festgestellt, dass inzwischen schon ein wesentlicher Fortschritt zu verzeichnen ist, weiterhin jedoch noch einige Defizite in den Bereichen der Risikovorsorge und verhaltenswirksamen Vorsorge insbesondere in Bezug auf Starkregenereignisse bestehen. Diese Handlungsfelder gilt es in den kommenden Jahren weiterhin aktiv anzugehen.

Einige Vorhaben aus der Agenda werden und wurden bereits umgesetzt. So wird aktuell eine Gefahrenkarte, welche die Fließwege und Geländesenken im Geoportal Erfurt darstellt (Vorhaben 1, Abbildung 2), erarbeitet. Des Weiteren ist die Installation eines Frühwarnsystems, welches aktuell aus drei Ombrometern (Niederschlagsmessstationen) und 8 Sirenen besteht, im Einzugsgebiet des Linderbachs in Vorbereitung (Vorhaben 12, Abbildung 3).

Der hochwassergefährdete Ortsteil Büßleben liegt ebenfalls am Linderbach, an dem für die Bürger gut ablesbare Pegellatten angebracht wurden (Vorhaben 24, Abbildung 4). Außerdem wurde im Rahmen der Agenda Informationsmaterial, wie beispielsweise die Info-Flyer „Starkregen und Sturzfluten - Was kann ich tun?“ oder „Warnung mittels Sirenen“, erarbeitet und veröffentlicht (Vorhaben 21). Die Themen Hochwasservorsorge und Gefahrenabwehr werden zudem durch Projektangebote in Praktika und in den Schulunterricht integriert (Vorhaben 22). Als Bewusstseinsbildung der Bürger werden öffentliche Veranstaltungen, wie beispielsweise Bürgerfeste, genutzt, um auf Hochwasserrisiken und die Gefahrenabwehr hinzuweisen (Vorhaben 26, Abbildung 5).

Abb. 4: Pegellatte am Linderbach

Abb. 5: "Gefahrenabwehr zum Anfassen" im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung in Erfurt

(Stand der Ausarbeitung/Redaktionsschluss: Mai 2021)