Informieren – Wärmebelastung für die Bevölkerung

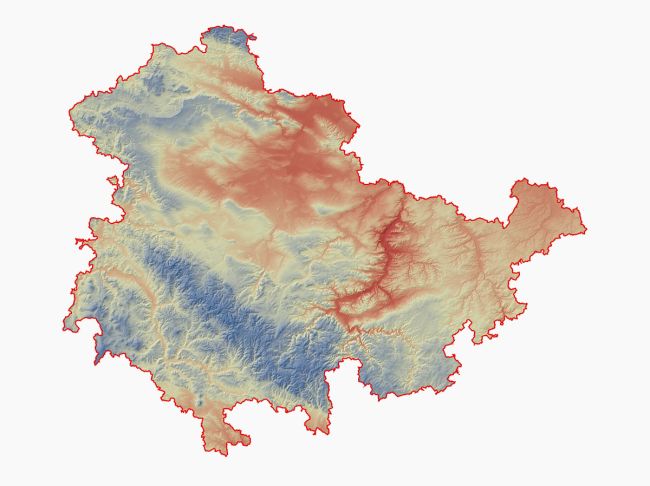

Die sommerliche Wärmebelastung fällt in den Thüringer Gemeinden unterschiedlich stark aus. Dies liegt einerseits am klimatischen Einfluss, der durch Faktoren wie Höhenlage, Topographie und Flächennutzung bestimmt wird. So ist z. B. in den gut durchlüfteten, grünen Höhenlagen des Thüringer Waldes mit weniger Wärmebelastung zu rechnen als im windgeschützten, stark bebauten Mittleren Saaletal. Aber auch die in den Städten und Gemeinden lebende Bevölkerung sowie deren Altersstruktur hat Einfluss auf die Beurteilung der Wärmebelastung vor Ort. Hohe Bevölkerungsanteile von Kleinkindern und Senioren, die besonders hitzesensibel sind, können zu einer höheren Einstufung hinsichtlich der sommerlichen Wärmebelastung führen.

Im Infokartenmodul können Sie sich über die Wärmebelastung in Ihrer Gemeinde informieren und nachvollziehen, welche Bedingungen im Einzelnen an Ihrem Wohnort herrschen. Um das Kartenmodul zu starten, klicken Sie bitte auf die Karte.

Anpassen – Handlungsmöglichkeiten zur Minderung von Hitzebelastung

Stadtplanung

Erhalt und Entwicklung von Kaltluftentstehungsgebieten und –leitbahnen

Kaltluft ist die geländeklimatisch wichtigste Erscheinung in Thüringen, da sie überwärmte Siedlungskörper des Nachts abkühlt und überwiegend unbelastete Frischluft liefert.

Qualifizierung, Vergrößerung und Vernetzung von Grünflächen

Grünflächen erfüllen im urbanen Raum wichtige Wohlfahrtsfunktionen, wie die Verbesserung der Luftqualität, die Förderung von Erholung und Gesundheit sowie die Bereitstellung von Raum für sozialen und kulturellen Austausch.

Verbesserung der Standortbedingungen des Großgrüns

Siedlungsräume stellen für Bäume häufig einen Extremstandort dar. Ihre Lebens- und Wachstumsbedingungen sind hier gegenüber naturnahen Standorten durch eine Vielzahl negativer Einflüsse geprägt

Bewässerungsmanagement des kommunalen Grüns optimieren

Städtisches Grün leistet in vielerlei Hinsicht einen kostbaren Beitrag zum Wohlbefinden der Bevölkerung, insbesondere bei sommerlicher Hitzebelastung.

Verstärkte Beachtung von Verschattungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum

Eine hohe Einstrahlung auf versiegelte Oberflächen führt zu einer verstärkten Erwärmung der bodennahen Luftschichten. An heißen Tagen steigen dadurch die Temperaturen im öffentlichen Raum schnell an, was zu verstärkter thermischer Belastung der Bevölkerung führt.

Errichtung von Trinkwasserspendern im öffentlichen Raum

Hitze macht durstig. Der Grund dafür ist, dass der menschliche Körper über die Haut Wasser abgibt um die Körpertemperatur zu regulieren – je heißer es ist, umso mehr.

Objektplanung

Erhalt und Schaffung offener Wasserflächen und -läufe

Wasser spielt eine zentrale Rolle bei der Reduzierung sommerlicher Hitzebelastung im Siedlungsraum. Grund dafür ist seine Fähigkeit zu verdunsten, d. h. Wärmeenergie durch den Übergang vom flüssigen in den gasförmigen Zustand der oberflächennahen Luftschicht zu entziehen.

Standort- und klimawandelgerechte Gehölzartenwahl

Der Klimawandel stellt das kommunale Grün vor neue Herausforderungen. Dessen Auswirkungen, wie zunehmende Trockenheit und stärkere sowie intensivere Hitze, verstärken die ohnehin, aufgrund von u. a. eingeschränktem Wurzelraum, Verkehrsimmissionen und Streusalz, häufig ungünstigen Standortbedingungen im Siedlungsraum.

Entsiegelung

Im Siedlungsraum werden Natur und Landschaft gravierend umgestaltet, verbunden mit großflächiger Versiegelung der natürlichen Geländeoberfläche und des Bodens.

Rückstrahlung von Bau- und Gestaltungsmaterialien

Versiegelte Flächen heizen sich stärker auf als unversiegelte. Siedlungsräume sind daher grundsätzlich anfälliger gegenüber Wärmebelastung als ländlich geprägte Gebiete.

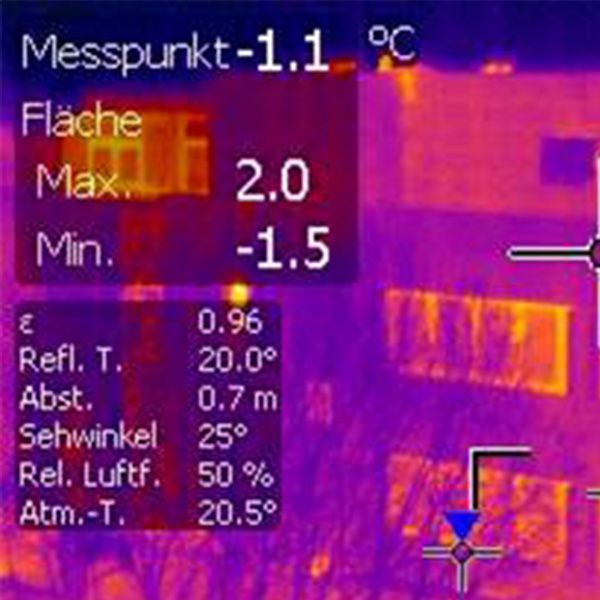

Gebäudedämmung

Unzureichend gedämmte Gebäude und hier insbesondere Dachgeschosswohnungen sind im Sommer stark von Hitze betroffen. Im Winter hingegen steigt hier der Heizbedarf durch Wärmeverlust über die Außenflächen des Gebäudes (Dächer und Wände).

Dachbegrünung

Siedlungsräume sind oft durch starke Versiegelung und hohe Nutzungsdichte geprägt. Verbunden mit der Vorgabe, der Nachverdichtung Vorzug vor weiterer Flächenausweitung ins Umland zu geben, ist Raum für innerstädtische Grünflächen meist rar.

Fassadenbegrünung

Fehlen in Städten und Gemeinden ebenerdige Flächen, die zum Wohl von Mensch und Natur begrünt und bepflanzt werden können, bieten Gebäudeaußenflächen (Fassade und Dach) eine Ausweichmöglichkeit.

Beschattungselemente zur Gebäudekühlung

Beschattete Gebäudeaußenflächen heizen sich tagsüber weniger auf. Das ist auch innerhalb des Gebäudes spürbar, da der Wärmeeintrag über die Außenwände geringer ausfällt.

Klimaneutrale technische Lösungen zur Gebäudekühlung

Hitze macht nicht vor der Haustür Halt. Auch im Inneren der Gebäude klettern die Temperaturen in die Höhe. Heiße Tage und Tropennächte sind eine Herausforderung für die Thermoregulation des menschlichen Körpers.

Management

Einrichtung eines Klimamanagements in der Kommune

Klimaschutz steht in vielen kommunalen Verwaltungen bereits auf der Tagesordnung, sei es als Teilaufgabe innerhalb verschiedener Abteilungen oder als externes Aufgabenfeld, das von einem/r Klimaschutzmanager/in bearbeitet wird.

Anpassung des Personalmanagements in BOS und Pflegeeinrichtungen

Die Ursache des sich weltweit wandelnden Klimas ist der steigende Energiegehalt in der Erdatmosphäre, spürbar als globale Erwärmung, die u. a. steigende Jahresmitteltemperaturen zur Folge hat.

Information & Schutz der Bevölkerung an Hitzetagen

Im Jahr 2003 starben in Europa zehntausende Menschen direkt- oder indirekt aufgrund der hohen und anhaltenden Wärmebelastung des extremen Hitzesommers.

Flexibilisierung des Tagesablaufs

Der beste Schutz der Bevölkerung vor Hitze ist deren Vermeidung. Kommunen können ihre Einwohner und Mitarbeiter bei der Hitzeprävention unterstützen, indem sie ihnen eine breite Palette von Optionen und Anreizen für einen hitzeangepassten Tagesablauf offerieren.

Umweltbildung für die Bevölkerung

Bildung und Wissen über Umwelt und Klima sind eine wichtige Grundlage, um fundierte, verantwortungsvolle und zielführende Entscheidungen im Klimaschutz und in der Klimawandelanpassung zu treffen und zugleich die Akzeptanz für Aktivitäten und Investitionen diesbezüglich zu befördern.

Nachmachen – Gute Beispiele zur Anpassung in Thüringen

Ökologischer Bau der KiTa Glückskäfer in Erfurt-Alach

Sanierung des Nikolaikirchhofs in Altenburg

Mehrfamilienhaus mit Sonnenschutzverglasung in Weimar

Fertiggestellter Lutherplatz mit Trinkbrunnen

Stadtaumkonzept Jena

Baumpflanzungen in der Stadt Bad Langensalza

Stadtbaumkonzept Jena

Bevölkerungswarnsystem KATWARN im Kyffhäuserkreis

Information & Schutz der Bevölkerung an Hitzetagen

Dachbegrünung auf der KiTa „Glückskäfer“ in Erfurt

Dachbegrünung

Baumpflanzungen in der Stadt Bad Langensalza

Umweltbildung für die Bevölkerung

Mehrfamilienhaus mit Sonnenschutzverglasung in Weimar

Beschattungselemente zur Gebäudekühlung

Trinkbrunnen am Lutherplatz in Eisenach

Errichtung von Trinkwasserspendern im öffentlichen Raum

Wasserspielplatz im Lutschgenpark in Pößneck

Erhalt und Schaffung offener Wasserflächen

und Wasserläufe

Anpassung der Eintrittspreise an Hitzetagen im Geraer Tierpark

Einrichtung eines Klimamanagements im Landkreis Eichsfeld

Einrichtung eines Klimamanagements in der Kommune

Sanierung des Nikolaikirchhofs in Altenburg

Entsiegelung