Verbesserung der Standortbedingungen des Großgrüns

Abb. 1: Stadtbäume benötigen großzügige Baumscheiben und große darunterliegende Wurzelgruben

Urbane Räume stellen für Bäume häufig einen Extremstandort dar. Ihre Lebensbedingungen sind hier gegenüber naturnahen Standorten oft geprägt durch:

- Hitze durch städtische Überwärmung

- Trockenheit durch hohen Versiegelungsgrad und zu kleine Baumscheiben

- weniger Wurzelraumvolumen

- Bodenverdichtung

- oberirdische Nutzungskonkurrenz, z. B. Verkehrsinfrastruktur

- unterirdische Nutzungskonkurrenz, z. B. Rohre, Leitungen, Fundamente

- höhere Schadstoffbelastung der Luft

Diese Stressfaktoren schwächen die Widerstandsfähigkeit der Bäume, d. h. ihre Anfälligkeit für Schädlinge steigt sowie ihr kumuliertes Risiko, komplett abzusterben. Der Klimawandel trägt sein Übriges dazu bei – die Temperaturen werden weiter steigen und mit ihnen die Wärmebelastung in der Stadt, neue Schädlinge werden hinzukommen und Perioden mit Wassermangel künftig wahrscheinlich häufiger und länger auftreten. Der ebenfalls tendenziell zunehmende Starkregen bringt oft nicht die gewünschte Entlastung, da verdichteter Boden zeitlich kompakte, große Wassermengen schlecht aufnehmen kann. Zudem fließen die Niederschläge im urbanen Raum durch die hohe Versiegelung größtenteils rasch über die Kanalisation ab. Extremere Stürme bedrohen Stadtbäume mit Windbruch und -wurf.

Da Bäume eine Vielzahl bioklimatischer Wohlfahrtswirkungen, gerade im Hinblick auf die zunehmende Hitzebelastung erbringen, sollten Kommunen bestrebt sein, ihren Baumbestand zu sichern und durch artgerechte, klimawandelangepasste Pflege in seiner Funktionsfähigkeit zu erhalten. Daraus ergeben sich drei Handlungsfelder:

- Grundlegend ist die planungsrechtliche Sicherung des Baumbestandes, z. B. anhand kommunaler Satzungen und Vorschriften (Baumschutzsatzung etc.), Gestaltungssatzungen nach Landesbauordnung, gesetzlicher Naturschutzvorgaben und Instrumenten der Bauleitplanung sowie der Eingriffs-Ausgleichs-Regelung und baumerhaltender/-fördernder Bedingungen in städtebaulichen Verträgen. Kommunen sollten alle Instrumente ausschöpfen und ggf. den aktuellen und zukünftigen Entwicklungen und Erfordernissen anpassen.

- Das Artenspektrum und die Standortbedingungen müssen optimiert und an die klimatische Entwicklung angepasst werden. Dazu gehören eine standortgerechte, klimatolerante Gehölzauswahl sowie eine Überprüfung und Aktualisierung des Artensortiments bei Ausfällen und Neupflanzungen. Des Weiteren müssen die Lebensbedingungen des Großgrüns generell optimiert und an die klimatischen Herausforderungen angepasst werden. Das beinhaltet Verbesserungen bei der Substratwahl und dem Verdichtungsschutz, die Vergrößerung der Pflanzgruben, das Freihalten der Wurzelkorridore von Leitungen, die Einrichtung von Bewässerungssystemen sowie Pflegemaßnahmen, die der städtischen Wärmeinsel und damit verbunden dem Risiko für Trockenstress Rechnung tragen.

- Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit fördert die Akzeptanz gegenüber Stadtbäumen und kann den Erfolg der kommunalen Bemühungen im Stadtgebiet unterstützen. Grüne Nachbarschaftshilfe (z. B. Baumpatenschaften, Hand-in-Hand-Bewässerungsinitiativen) ist eine konstruktive Möglichkeit, Stadtbäume in Trockenzeiten zu unterstützen und ihre Pflanzscheiben baumfreundlich zu gestalten.

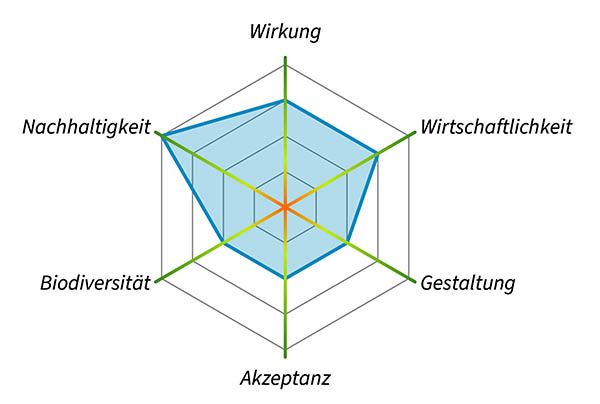

Abb. 2: Straßenbäume mit Mehrwert

Erläuterung:

■ rot/orange: schlecht bzw. Verschlechterung, negativer Einfluss

■ gelb: neutral bzw. nicht relevant, kein/kaum Einfluss

■ hellgrün: gut bzw. geringfügiger positiver Einfluss

■ grün: sehr gut bzw. positiver Einfluss

■ dunkelgrün: ausgesprochen gut bzw. deutlicher positiver EinflussParameter:

Wirkung: Effektivität der Maßnahme im Sinne der Klimaanpassung

Wirtschaftlichkeit: Kosten-Nutzen-Verhältnis (Initial- und Folgekosten)

Gestaltung: Raumwirkung, Beeinflussung des Lebensumfelds

Akzeptanz: Beeinflussung der Lebensqualität, mögliche Widerstände

Biodiversität: Beeinflussung der Artenvielfalt/Lebensräume

Nachhaltigkeit: Langlebigkeit/Beständigkeit, Ressourceneffizienz

Ansprechpartner

Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (ThEGA)

(www.thega.de)

TMIL – Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

(www.infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de)

Thüringer Landesverwaltungsamt

(https://landesverwaltungsamt.thueringen.de/)

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)

(www.bmu.de)

Förderung

Thüringen

Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien (ThSt-BauFR) (https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/unsere-themen/bau/staedtebau/staedtebaufoerderung)

KlimaInvest – Kommunale Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen (https://www.aufbaubank.de/Foerderprogramme/Klima-Invest

Bund

Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH - Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel

(https://www.z-u-g.org/aufgaben/foerderung-von-massnahmen-zur-anpassung-an-den-klimawandel/)