Integration der Starkregenvorsorge in die Bauleitplanung

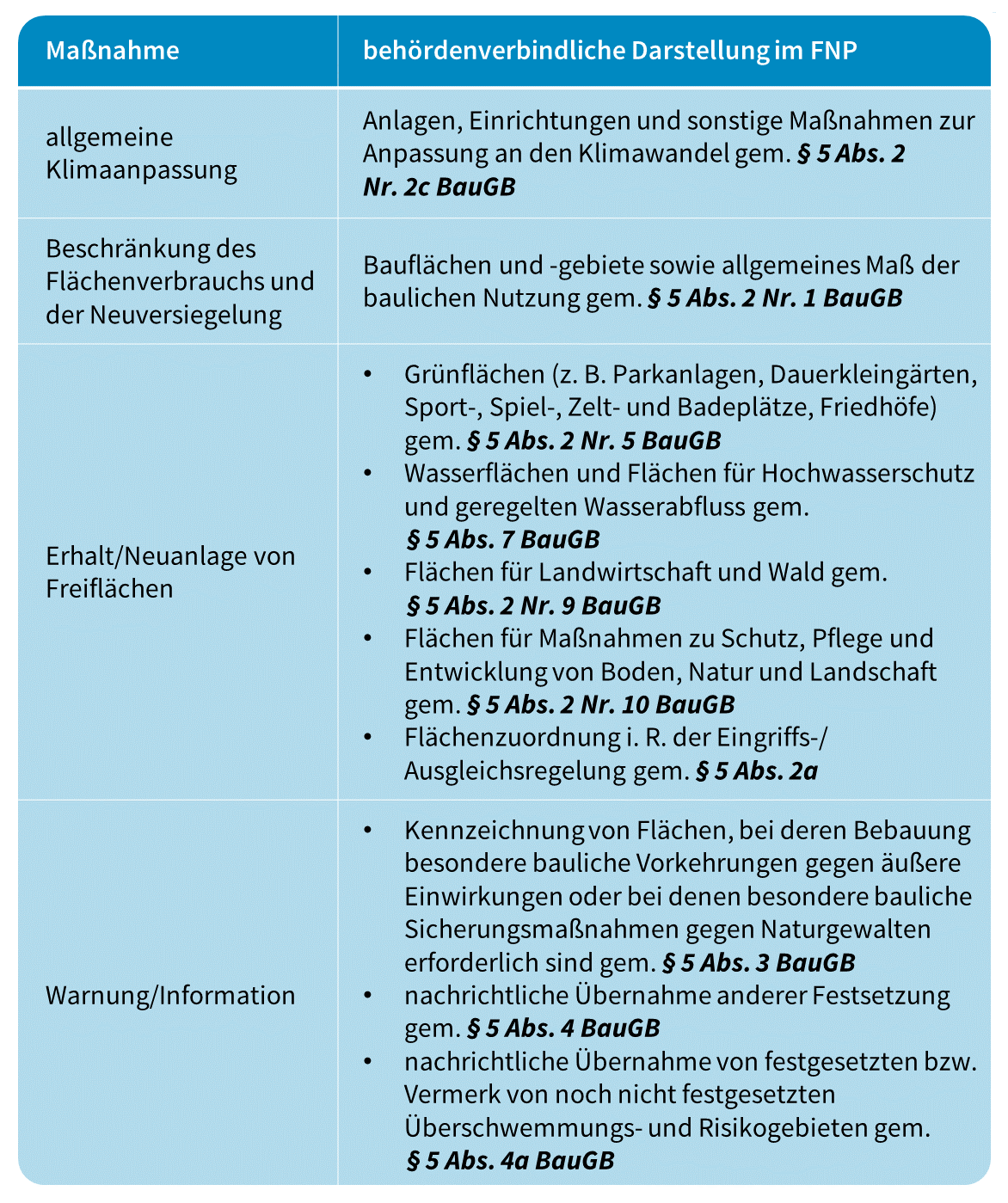

Die Bauleitplanung ist das zentrale Instrument für eine starkregenverträgliche Gestaltung des Gemeindegebiets. Sie besteht aus vorbereitender (Flächennutzungsplan, kurz FNP) und verbindlicher (Bebauungsplan, kurz B-Plan) Bauleitplanung. Für die generelle Begründung von Flächen oder Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge im FNP oder B-Plan bietet das Baugesetzbuch (BauGB) zahlreiche Möglichkeiten (z. B. § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB i. V. mit § 1a Abs. 5 BauGB, § 1 Abs. 6 Satz 1, 7 c und d BauGB, § 1 Abs. 8 e BauGB, § 1 Abs. 12 BauGB).

Abb. 1: Das Baugesetzbuch bietet viele Möglichkeiten Starkregenvorsorge baurechtlich zu verankern

Abb. 2: Besonders gefährdete Ortslagen müssen in ihrer Nutzung und Bauweise dem Überflutungsrisiko angepasst werden

Diese Argumente können zusammen mit den Ergebnissen der Analyse des Schadensrisikos durch Starkregen für das Kommunalgebiet dazu beitragen, dass Überflutungsvorsorge in der bauleitplanerischen Abwägung stärker berücksichtigt wird. Der Bedarf, einen FNP oder B-Plan im Zuge der Klimaanpassung mit Fokus auf der Überflutungsvorsorge neu aufzustellen, zu ändern oder den Bauleitplänen einen entsprechenden thematischen Beiplan hinzuzufügen, ist damit städtebaulich begründbar. Je früher das Starkregenrisiko mitgeplant wird, umso größer ist der Schutzeffekt. Die nachträgliche Anpassung im Bestand ist ungleich schwieriger. Idealerweise werden dabei immer die Synergien zur Hitzeanpassung mitgedacht und -genutzt.

Kommunale Überflutungsvorsorge durch die Bauleitplanung im Bereich Starkregen bedeutet konkret, überschwemmungsgefährdete Gemeindegebiete nicht zu bebauen, Rückhalteräume für die Niederschläge vorzuhalten, Grundstücke so zu gestalten, dass Niederschläge zwischengespeichert, versickert oder schadensarm abgeleitet werden können sowie Verkehrswege für die schadlose Ableitung als Notwasserwege auszulegen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Möglichkeiten der Bauleitplanung, Überflutungsvorsorge bereits im FNP zu etablieren, um daraus die generell rechtsverbindlichen B-Pläne mit konkreten Maßnahmen zu entwickeln.

Abb. 3: Schottergärten haben wenig ökologischen oder hydrologischen Mehrwert

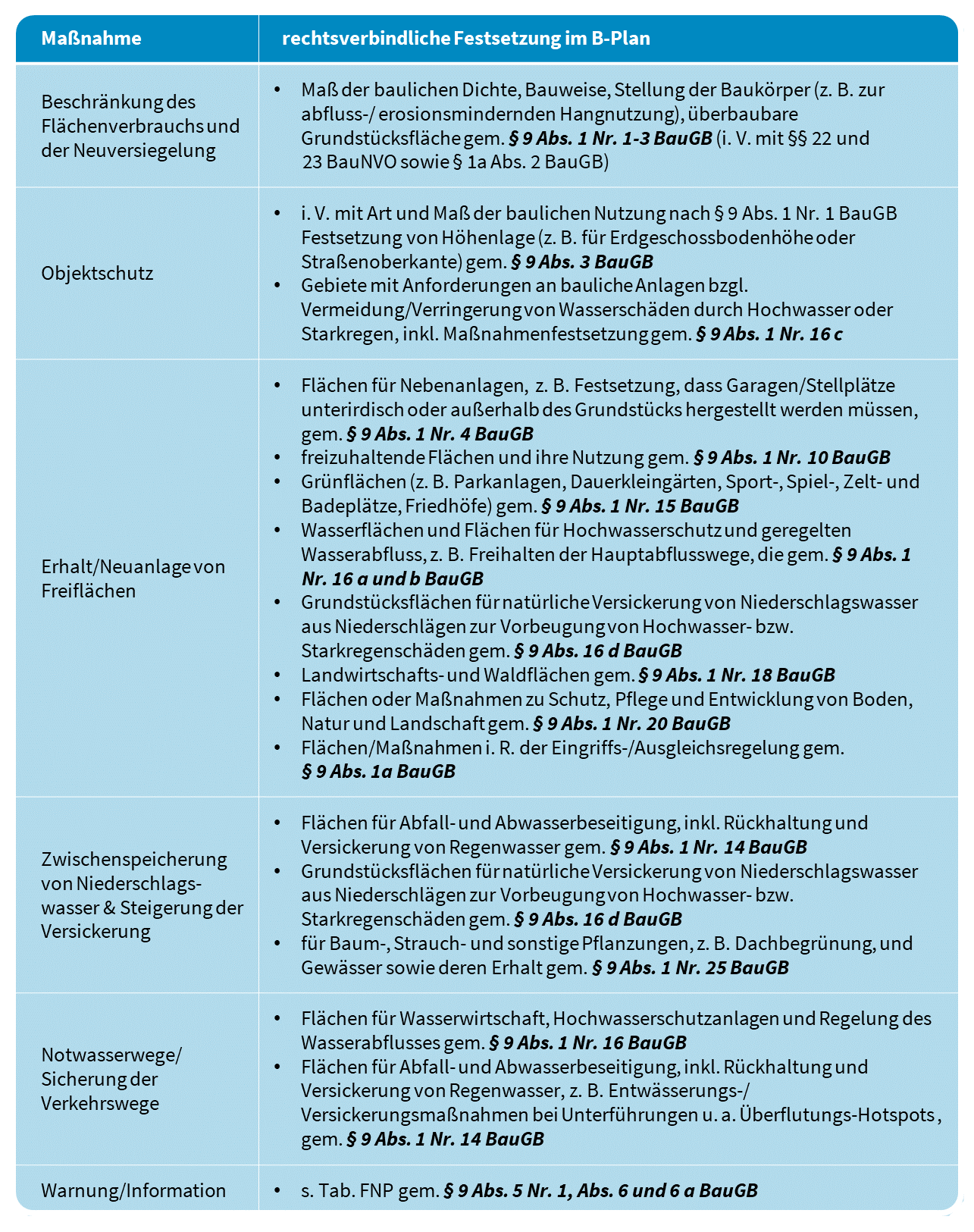

Die rechtsbindende Umsetzung der Überflutungsvorsorgemaßnahmen erfolgt mit ihrer Festsetzung im B-Plan. Um den zahlreichen Nutzungsanforderungen im Plangebiet gerecht zu werden, können Flächen multifunktional genutzt werden, Straßen zeitweise als Leitbahnen für Starkregenwassermassen (Notwasserwege) fungieren, Parkanlagen als Versickerungsflächen und geplante Überflutungsräume dienen oder grüne Retentionsdächer Abflussspitzen durch Zwischenspeicherung von Regenwasser kappen. Einen Überblick, wie solche Ziele im B-Plan verankert werden können, gibt die folgende Tabelle.

Überflutungsvorsorge muss stets weiträumig geplant werden, damit unterliegende Plangebiete keinen Nachteil erleiden (z. B. Orographie, Wasserscheiden).

Neben den Optionen der Bauleitplanung kann eine Gemeinde ihr Gebiet wassersensibler entwickeln, indem sie folgende Instrumente ausschöpft:

- Vertragsstädtebau (§§ 11 und 12 BauGB)

- Stadtumbau (§ 171 BauGB)

- städtebauliche Gebote (§§ 178 und 179 BauGB)

- Entwässerungssatzung

- Thüringer Bauordnung (§§ 8, 88)

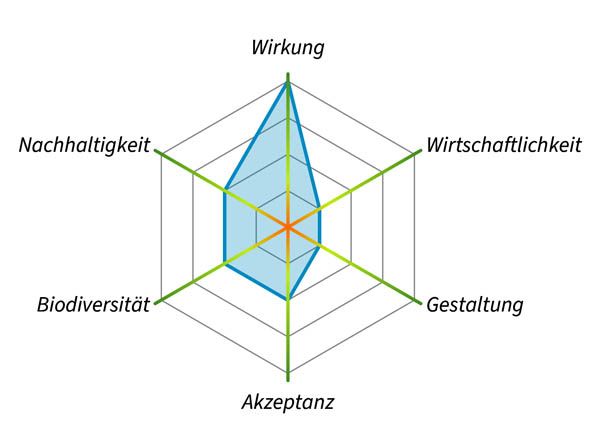

Erläuterung:

■ rot/orange: schlecht bzw. Verschlechterung, negativer Einfluss

■ gelb: neutral bzw. nicht relevant, kein/kaum Einfluss

■ hellgrün: gut bzw. geringfügiger positiver Einfluss

■ grün: sehr gut bzw. positiver Einfluss

■ dunkelgrün: ausgesprochen gut bzw. deutlicher positiver EinflussParameter:

Wirkung: Effektivität der Maßnahme im Sinne der Klimaanpassung

Wirtschaftlichkeit: Kosten-Nutzen-Verhältnis (Initial- und Folgekosten)

Gestaltung: Raumwirkung, Beeinflussung des Lebensumfelds

Akzeptanz: Beeinflussung der Lebensqualität, mögliche Widerstände

Biodiversität: Beeinflussung der Artenvielfalt/Lebensräume

Nachhaltigkeit: Langlebigkeit/Beständigkeit, Ressourceneffizienz

Ansprechpartner

TMIL – Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

(www.infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de)

TMUEN – Hochwasser- und Gewässerschuztz

(umwelt.thueringen.de/themen/boden-wasser-luft-und-laerm/hochwasser-und-gewaesserschutz)

AKTION FLUSS – Thüringer Gewässer gemeinsam entwickeln

(https://www.aktion-fluss.de)

TLUBN – Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz

(tlubn.thueringen.de/wasser)

Landkreise und kreisfreie Städte (Untere Wasserbehörde)

Stadtplanungs-, Umwelt-, Tiefbau- und Verkehrsamt

Kommunale Entwässerungsbetriebe

Förderung

Thüringen

KlimaInvest – Kommunale Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen

(www.aufbaubank.de/Foerderprogramme/Klima-Invest)

TMIL (Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft) (2020): Straßenbauförderung. Richtlinie zur Förderung von kommunaler Verkehrsinfrastruktur in Thüringen

(infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/unsere-themen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsinfrastruktur/foerderung)

TMUEN (Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz) (2020): Richtlinie über die Förderung des Hochwasserschutzes und der Fließgewässerentwicklung in Thüringen im Rahmen der „Aktion Fluss - Thüringer Gewässer gemeinsam entwickeln“ vom 21.08.2020

(www.aufbaubank.de/Foerderprogramme/Hochwasserschutz-und-Fliessgewaesserentwicklung-Foerderung)

Thüringer Aufbaubank

(www.aufbaubank.de)

Bund

Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH - Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel

(www.z-u-g.org/aufgaben/foerderung-von-massnahmen-zur-anpassung-an-den-klimawandel)

Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien (ThSt-BauFR)

(www.infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/unsere-themen/bau/staedtebau/staedtebaufoerderung)

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) – Kommunen

(www.kfw.de/inlandsfoerderung/Öffentliche-Einrichtungen/Kommunen)

Wettbewerb „Klimaaktive Kommune 2021“ (Nationale Klimaschutzinitiative, BMU/Difu)

(www.klimaschutz.de/wettbewerb2021)