Umgang mit Überflutungshotspots

Abb. 1: Nach extremen Regenfällen unpassierbare Unterführung blockiert den Verkehr

Siedlungen sind in unterschiedlicher Weise von versiegelten Flächen geprägt, so dass Niederschläge hauptsächlich oberflächlich in die Kanalisation abfließen. Fallen extreme Starkregen, gelangt das Abwassersystem an seine Kapazitätsgrenzen. Wasser kann nicht mehr abgeleitet werden, oft entsteht ein Rückstau aus der Kanalisation, naturgemäß zuerst und am stärksten in den orografisch tieferliegenden Bereichen. Im Siedlungsbereich können so Unterführungen, Tunnel oder ähnliche Bauten volllaufen. Diese Überflutungshotspots werden schnell zum Problem. Sie behindern den Verkehr und die Barrierefreiheit, Schutzsuchende können in Gefahr durch die steigenden Wassermassen geraten. Liegen die überfluteten Geländetiefpunkte auf dem Weg wichtiger Verkehrsachsen für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge, können Engpässe bei der Gefahrenabwehr entstehen.

Die kommunale Abwasserbeseitigung ist nicht für seltene oder sehr seltene extreme Starkregenereignisse ausgelegt. Abhilfe für Überflutungshotspots schaffen daher zwei Lösungsansätze:

- Entlastung der Kanalisation

- Fernhalten der Starkregenabflüsse

Um die Kanalisation an Geländetiefpunkten nicht zu überlasten, können sowohl unterirdische Zwischenspeicher (z. B. Rigolen, Stauraumkanäle) angelegt werden, als auch oberirdische Versickerungs- bzw. Entwässerungsgräben (z. B. Flutmulden) entlang der Straße. Starkregenabflüsse können ferngehalten werden, wenn Eingänge zu Unterführungen/-tunnelungen baulich höhergelegt werden. Geschickte Abflusslenkung im Siedlungsbereich, großflächige Steigerung des Regenwasserrückhalts im Stadtgebiet (z. B. durch Dachbegrünung, Entsiegelung) sowie vorausschauende Außengebietsentwässerung und land- und forstwirtschaftliche Überflutungsvorsorge tragen ebenfalls zur Abflussminderung bei. Können Überflutungshotspots mit diesen Lösungsstrategien nicht entschärft werden, müssen sie im Notfall gesperrt werden. Dabei ist zu bedenken, welche Versorgungsketten davon betroffen sein könnten, um eine alternative Verkehrslenkung zu planen. Für die Katastrophenabwehr von Städten und Gemeinden bzw. Landkreisen empfiehlt sich daher ein Notfallplan für solche Hotspots, damit im Ernstfall schnell gehandelt werden kann.

Im Rahmen neuer Planvorhaben ist es ratsam, Geländesenken von Beginn an mitzubedenken. Günstig ist es, oberhalb liegende Hänge möglichst wenig zu versiegeln und Straßenverläufe so anzulegen, dass keine topographischen Sammelstellen entstehen können. Eine intakte und angemessen ausgelegte Straßenentwässerungsanlagen sowie ausreichend Rückhalte-, Zwischenspeicher- und Versickerungsmöglichkeiten für die Starkregenabflüsse ergänzen diesen Kanon optimalerweise.

Abb. 2: Orografische Senken entwickeln sich schnell zu Überflutungshotspots mit häufig nicht unerheblichem Schadpotenzial

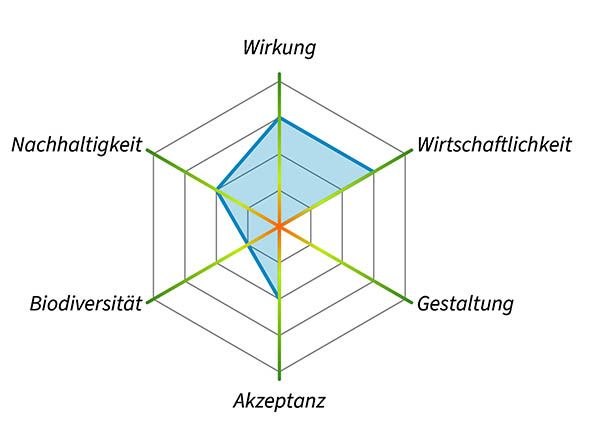

Erläuterung:

■ rot/orange: schlecht bzw. Verschlechterung, negativer Einfluss

■ gelb: neutral bzw. nicht relevant, kein/kaum Einfluss

■ hellgrün: gut bzw. geringfügiger positiver Einfluss

■ grün: sehr gut bzw. positiver Einfluss

■ dunkelgrün: ausgesprochen gut bzw. deutlicher positiver EinflussParameter:

Wirkung: Effektivität der Maßnahme im Sinne der Klimaanpassung

Wirtschaftlichkeit: Kosten-Nutzen-Verhältnis (Initial- und Folgekosten)

Gestaltung: Raumwirkung, Beeinflussung des Lebensumfelds

Akzeptanz: Beeinflussung der Lebensqualität, mögliche Widerstände

Biodiversität: Beeinflussung der Artenvielfalt/Lebensräume

Nachhaltigkeit: Langlebigkeit/Beständigkeit, Ressourceneffizienz

Ansprechpartner

TMIL – Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

(www.infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de)

TMUEN – Hochwasser- und Gewässerschuztz

(umwelt.thueringen.de/themen/boden-wasser-luft-und-laerm/hochwasser-und-gewaesserschutz)

TLUBN – Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz

(tlubn.thueringen.de/wasser)

Landkreise und kreisfreie Städte (Untere Wasserbehörde)

Stadtplanungs-, Umwelt-, Tiefbau- und Verkehrsamt

Kommunale Entwässerungsbetriebe

Förderung

Thüringen

TMIL (Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft) (2020): Straßenbauförderung. Richtlinie zur Förderung von kommunaler Verkehrsinfrastruktur in Thüringen

(www.infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/unsere-themen/verkehr-und-strassenbau/verkehrsinfrastruktur/foerderung)

TMUEN (Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz) (2020): Richtlinie über die Förderung des Hochwasserschutzes und der Fließgewässerentwicklung in Thüringen im Rahmen der „Aktion Fluss - Thüringer Gewässer gemeinsam entwickeln“ vom 21.08.2020

(www.aufbaubank.de/Foerderprogramme/Hochwasserschutz-und-Fliessgewaesserentwicklung-Foerderung)